旋削加工で表面粗さを改善する方法|精密仕上げのポイントと条件解説

旋削加工で表面粗さを改善する方法|精密仕上げのポイントと条件解説

旋削加工における表面粗さは、製品の機能性や耐久性、組み立て精度に直結する重要な要素です。旋盤での切削工程では、工具の種類、切削条件、材料特性によって表面粗さが大きく変化します。本記事では、旋削加工における表面粗さの基礎知識、影響要因、改善方法、加工条件の最適化まで詳しく解説し、精密加工の現場で役立つ情報を提供します。

旋削加工と表面粗さの基礎

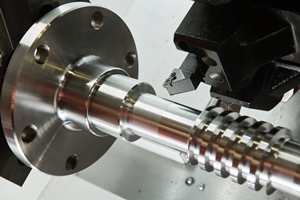

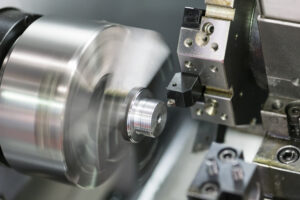

旋削加工とは、旋盤を使用して回転する材料に刃物を当て、外形や内径を削る加工方法です。表面粗さは、加工後の表面の凹凸の大きさを示す指標で、Ra値(算術平均粗さ)が一般的に用いられます。旋削加工における表面粗さは、製品の耐摩耗性や摺動性、外観に影響するため、適切な加工条件と工具選定が欠かせません。

表面粗さの測定方法

表面粗さは主にRa値で評価されます。Ra値は、測定対象の表面の微細な凹凸の平均高さを数値化したもので、数値が小さいほど滑らかな表面を示します。測定には、表面粗さ計(触針式や光学式)が用いられ、加工後の品質管理や工程改善に役立ちます。

表面粗さに影響する要因

- 切削速度:高すぎると熱変形が生じ、粗さが増加

- 送り速度:過大な送りは凹凸を増やし、低すぎると加工効率低下

- 工具の刃先形状や摩耗:摩耗した刃物は粗い表面を生成

- 材料特性:硬度や延性により仕上がりが変化

- 冷却液使用:摩擦熱を抑え、焼き付きやバリを防止

表面粗さを改善するための切削条件

旋削加工で表面粗さを改善するには、切削速度や送り、切込み量を適切に設定することが重要です。また、加工材料や工具の特性に応じて条件を微調整することで、精密な仕上がりを得られます。

切削速度の最適化

切削速度は材料の種類や硬度によって最適値が異なります。一般的に、鋼材の場合は60〜150m/min程度が目安で、速度が高すぎると熱膨張による寸法変化や焼き付きが発生し、表面粗さが悪化します。低すぎると切削抵抗が増え、刃先摩耗や微細な段差が生じやすくなります。

送り速度と切込み量の調整

送り速度は0.05〜0.2mm/rev程度が目安で、過大な送りは凹凸を増加させ、精度低下の原因となります。切込み量も過大にすると工具負荷が増え、振れや変形が生じやすくなるため、薄めの切込みで複数回に分けて仕上げることが理想的です。

工具選定と表面粗さの関係

旋削加工では工具の材質や形状が表面粗さに大きく影響します。摩耗やチッピングが少ない工具を使用し、刃先形状やコーナーRを適切に選ぶことで、より滑らかな表面を得られます。

刃先形状と工具材質

- 鋭角刃先:微細な凹凸を減少させ、滑らかな仕上がり

- 丸みを帯びた刃先R:表面粗さ改善に有効だが切削抵抗増加

- 超硬工具:耐摩耗性が高く、精密加工に最適

- コーティング工具:TiNやTiAlNで摩耗防止、仕上がり安定

工具摩耗の管理

工具摩耗は表面粗さの悪化原因の一つです。定期的な刃先交換や再研磨を行い、常に最適な切れ味を維持することで、高品質な表面仕上げを実現できます。特に高硬度材の加工では摩耗が早いため注意が必要です。

仕上げ加工の実践ポイント

- 切削条件は材料に応じて微調整

- 工具は摩耗管理を徹底

- 薄い切込みで複数回仕上げる

- 冷却液使用で熱変形を抑制

- 送りと切込みのバランスで凹凸を最小化

よくある質問(FAQ)

Q1: 旋削加工で表面粗さを良くするにはどうすれば良いですか?

旋削加工で表面粗さを改善するには、切削速度・送り速度・切込み量の最適化、刃先形状や工具材質の選定、冷却液の適切な使用が重要です。複数回に分けて薄く削ることで、凹凸を抑え、滑らかな表面を得られます。詳細な条件は加工材質や工具によって異なるため、現場での微調整が必要です。

Q2: 表面粗さの測定方法は?

表面粗さはRa値で評価することが一般的です。測定には触針式や光学式の表面粗さ計を使用し、加工後の凹凸の平均高さを数値化します。精密加工や工程管理において、表面粗さ測定は品質管理の重要な指標となります。

Q3: 工具摩耗は表面粗さにどのように影響しますか?

摩耗した工具は切れ味が低下し、材料を引きずるように削るため、表面粗さが悪化します。特に高硬度材の加工では摩耗が早く、凹凸が増えやすくなるため、定期的な刃先交換や再研磨が必要です。詳細は工具管理ガイドを参照してください。

コメント